こんにちは。筆者のマニカです。

今回は10kW超の太陽光パネルをつけた場合、

発電量と売電収入ってどんなもん?実際どの程度儲かるの?

って事で2年間住んでみての実際の発電量と売電収入の結果と、発電量の事前シミュレーションとの比較、+αで日射量からおおよその発電量を計算する方法などについてまとめていきたいと思います。

結論を先にいうと、我が家の場合、10kW超の太陽光パネルの

発電量は月平均:1080 kWh (年平均:12950 kWh)で、

売電収入は月平均:約25000円 (年平均:約30万円)です。

(※厳密にいうと、我が家は余剰買取りシステムを採用したので、本当の売電収入は上記金額よりもう少しUPします。詳細はのちほど)

太陽光システム設置の総費用が約350万円だったので、単純計算でいくと12年弱で投資回収できそうです。

上記の結果から、私としては太陽光を設置して良かった!と思っています。

特に全量買取ではなく余剰買取にしたのが大きいと思っています。

今後、売電価格は下がるかもしれませんが、買電価格が下がる事は間違いなくない、むしろ上がる可能性があると思うので、そういう意味で、昼の自家消費分に発電分をあてられる意味でもメリットはあると思います。

それでは、さっそく詳細についてご説明していきたいと思います。

・【一条工務店】3年間の太陽光発電の売電収入と発電量まとめ|2017年~2019年

・【2019年版】一条工務店の2年点検|実際に修理・交換した不具合項目について

・【一条工務店】選んで良かったおすすめのオプション3選をご紹介

我が家の太陽光の基本スペックについて

我が家は、2年前に一条工務店で建てましたが、その際に太陽光発電パネルも屋根全面に付けました。太陽光発電システムのスペックは以下の通りです。

・発電容量:10.25 kW

・製造メーカー:㈱日本産業 (一条工務店の関連会社)

・パネルタイプ:結晶系

・屋根方向:南東向き(真東から南に45°の向き)

・屋根傾斜:1.5寸 (2階建て)

・建築場所:三重県

・調査期間:2017年1月~2018年12月の2年間

・建築面積:59.9㎡(18.1坪)

・施工面積:109.2㎡(34.4坪)

・売電単価:1kw当たり24円+税金分 (2019年9月時点で25.92円)

・売電方式:余剰買取(売電価格20年固定)

・電気契約プラン:中部電力 スマートライフプラン夜とく (ナイトタイム21時~7時)

住んでから2年間の発電量について

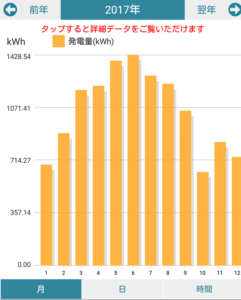

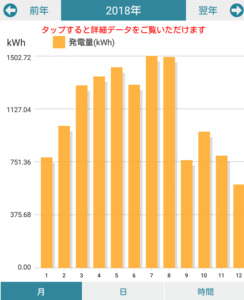

2016年12月末から住み始めたので、2019年1月時点で2年経過しました。そこで、これまで(キリの良い2017年1月から2018年12月まで)の各月ごとの発電量の推移をまとめてみたいと思います。

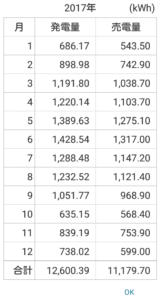

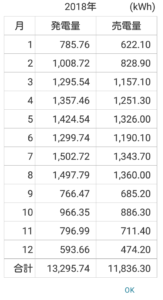

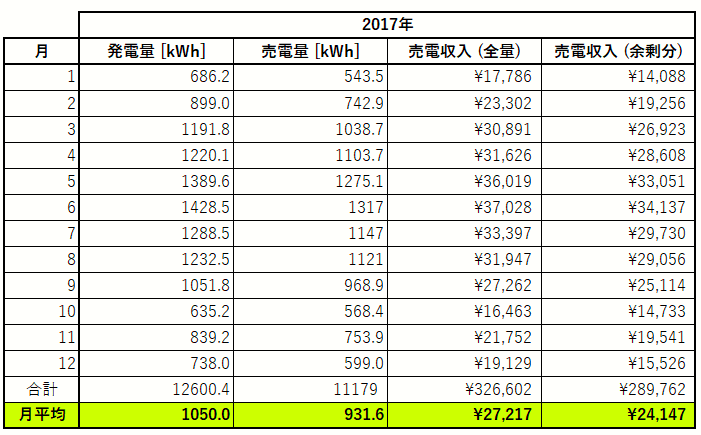

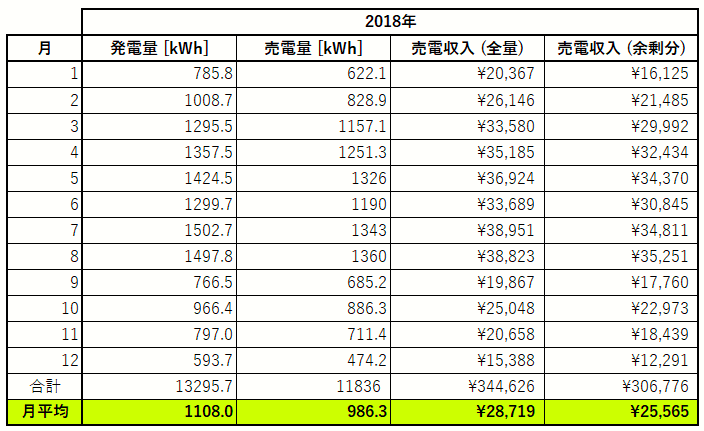

各月の発電量と売電量は下記の図にある通りです。

・2017年は総発電量が12,600 kWh(ひと月当りの平均:1050.0 kWh)

・2018年は総発電量が13,295kWh(ひと月当りの平均:1108.0 kWh)

となっています。これをみると、2018年の方が発電量が5.5%(+58 kWh)ほど高いです。

ちなみに家を建てる前に一条工務店に事前にシミュレーションしてもらった発電量の結果は以下の写真の通りです。

シミュレーションでは年間約110,00 kWhなので、2年間の実際の発電量(約130,000 kWh)の方がシミュレーションよりも15~20%程度高い結果です。やったー!

一般的に一条工務店の太陽光パネルは1年経過するごとに1%程度発電効率が低下するとの事です。

ですので、2017年と2018年の年間の総発電量から2018年の方が単純計算でいくと日射量が5.5%+1%(太陽光発電の効率低下分を加算)=6.5%多いんじゃね?という私的な予想です。

住んでから2年間の売電量と売電収入について

続いて2017年と2018年の売電量と売電収入について表にまとめてみました。

発電量=売電量になっていませんが、余剰買取システム採用で、昼間に発電した分を実際に利用している為、その分が差し引かれています。

ですので、ここでの売電収入(余剰分)が実際に中部電力から支払われる金額で、売電収入(全量)は本当の儲け分になります。

ちなみに、余剰買取システムは金額としては表れてこないメリットがあります。

それは、うちの場合は中部電力の『スマートライフプラン夜とく』というプランで契約していますが、このプランは昼のほうが電気代が高く、平日の10時~17時だと38円です!

余剰買取りシステムは、晴れている日中は太陽光で発電した電気を使用するので中部電力から電気を買わなくていいんです。

つまり、【本当は買わないといけない電気料金38円】 - 【売電できた25.92円】 = 約12円/kWh 得してる計算です。

今後、買電料金が上がるほどお得感が増すので、電気代上がってもダメージが少なくてすむ、はずw。

それでは、もう少し深堀りしてマニアックにという事で次章では実際に発電量と日射量の関係を調べてみたいと思います!

発電量と日射量の相関を調べてみる ~日射量について~

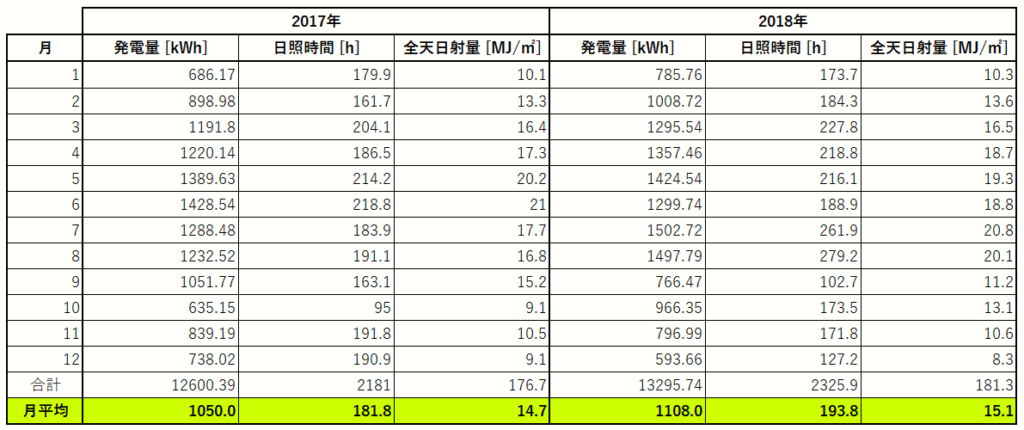

まずは2017年と2018年の三重県の日射量を調べてみました。

参考にしたのは、気象庁のホームページにある各種データ・資料に記載されている日射量のデータです。

ちなみに日射量といっても、気象庁のデータには『①全天日射量』と『②日照時間』の2つが記載されています。

何が違うの?というと、

・全天日射量は『一定の面積当たりにどれくらいの光エネルギーが照射されているか(単位はMJ/㎡)』、

・日照時間は『お日様の光(但し、120W/㎡以上の光)が何時間照らしていたか(単位は時間(h))』

となります。

要は、日焼けサロンをイメージ(実際に行った事ないですが、あくまでイメージ)すると、『全天日射量』は照射される紫外線の強さはこれくらいでっせ~で、『日照時間』は、どの程度日焼けするか分からないけど、紫外線を〇〇時間照射しまっせ~って感じです。

分かりにくい例えですいません、、、、。

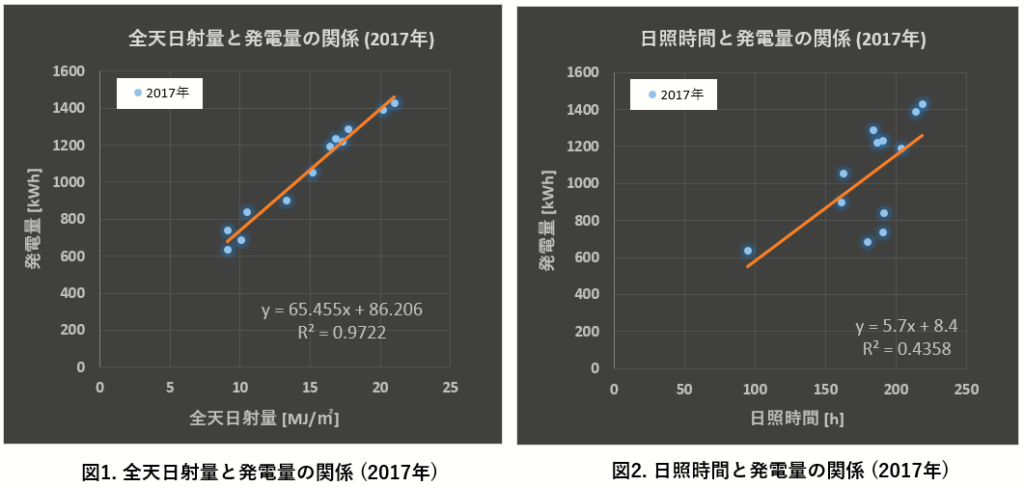

『全天日射量』の方が『日照時間』よりも定量的に判断できる材料だと思うので、全天日射量を使って発電量との相関を調査したいと思います。

理由は、『日照時間』だと、ある程度晴れていれば、曇り加減によって光の当たり方が違っても全て日照時間としてカウントされてしまう為です。

一方、『全天日射量』はもらったエネルギーなので、そのエネルギーと発電量には相関があります(実際に発電量をシミュレーションする計算式でも全天日射量の方を使用しているようです)。

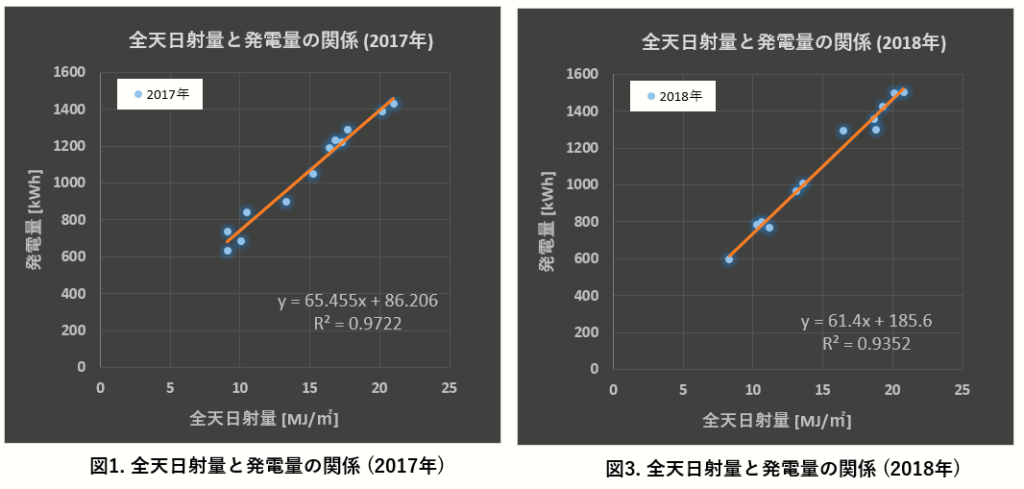

ちなみに下の図は、図1が『全天日射量と発電量の関係』を、図2が『日照時間と発電量の関係』を示しています。2017年の各月のデータを点でプロットしていて、全部で12点あります。

横軸は、『全天日射量』又は『日照時間』で、縦軸はどちらの図も『発電量』を示しています。

んで、この図をみると一目瞭然ですが、全天日射量の方が、日照時間よりも発電量との相関がある事が分かります。理由は青い点がオレンジの直線に近い所に並んでいるからです。

発電量と全天日射量の関係について ~2017年vs2018年~

2017年と2018年の発電量と全天日射量をみると下記の表のようになります。

2018年の方が5.5%ほど発電量が多かったですが、全天日射量でいうと2018年の方が6.6%ほど多かったです(2017年が181.8MJ/㎡に対して、2018年が193.8MJ/㎡)。

結論をいうと、『2018年の方がお日様が照っていたので、発電量も昨年よりも増加した』、です!当たり前ですね笑。

という訳で、もう少し深く考察してみたいと思います。

下記の図は2017年と2018年の発電量と全天日射量の関係を示しています。線の傾きが急な方が、より効率良く発電している事になります。

図1と図3から予想できることは、経年劣化で発電効率が2018年の方が1%ほど低下しているとすると、それに応じて、グラフの傾きも2018年の方が緩やかになるはず!

ですが、結果は、、、2018年の方が傾きが急!= 2018年の方が発電効率が良いって事で、見事に予想が外れました笑。

経年劣化の予想は外れましたが、明確な理由は分かりませんが、2018年の方が実際の発電効率が高く、結果的に発電量も高いという結果は下のグラフから説明できました(上と反対の事言ってますが、、、)。

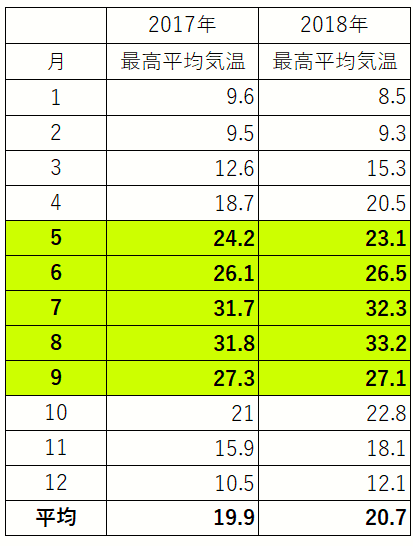

ここで、2018年の発電効率が高かった要因が何か?をもう少しだけ深堀りしてみようという事で、気温に注目し、2017年と2018年の月毎の平均最高気温を調べてみました。

予想では、2017年の方が、平均最高気温が高いだろう(気温が高いほど発電効率が低下すると言われている為)でしたが、結果は、、、、、下記の表のとおりですが、2018年の方が平均最高気温が高い!(=2018年の方が理論上は発電効率が低い)

え、マジで? チュドーンッ、、、。2回とも予想が外れました。

2回目の結論、『まだ2年目なので、この2年間だけで発電効率に与える要因は何だかんだの言うのは早いw!(特に経年劣化は、誤差の影響の方が大きい為、それを判断するのは時期尚早!)』です。

という訳で、来年、再来年ともう少し長期的なスパンで見ていきたいと思います。

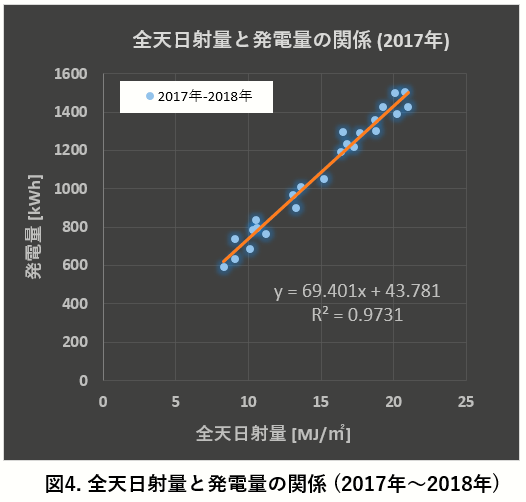

発電量と全天日射量の関係から発電量の計算式を作ってみる

最後に過去2年間の発電量と全天日射量の関係をもとに発電量の計算式を作ってみました。下の図のように過去2年間の発電量と全天日射量をプロットして、そこから計算式を出しています(エクセルの線形の近似式で算出)。

■発電量の計算式

発電量 [kWh] = 69.4 × 全天日射量 [MJ/㎡] + 43.8

※注意※ 発電量の計算式は、あくまで我が家の太陽光発電パネルの容量や屋根の配置に基づいて計算したものなので、他のお宅に当てはまる訳ではありません。ご了承下さいませ。

ちなみに、お住まいの地域の日射量を調べる場合、気象庁のサイトでも確認できますが、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が提供している『日射量データベース閲覧システム』が参考になると個人的には思いました。NEDOのサイトは屋根の位置や角度まで想定してシミュレーションできます。

まとめ

今回は10kW超の太陽光パネルをつけた場合の発電量と売電収入についてや、日射量と発電量の関係、また、日射量からおおよその発電量を計算する方法をまとめてみました。

日射量と発電量についてはある程度相関がある事が実際のデータから言えたと思うので、みなさんのお宅でも発電量の実データがあれば、日射量から逆に今後の予測ができるかと思います

長々と書きましたが、最後まで閲覧頂きありがとうございました。

今日はここまで。それでは~。

■2019年上期までの最新の売電収入と発電量のまとめはこちら↓

【一条工務店・太陽光】売電収入&発電量まとめ|2019年上半期実績

■一条工務店の2年点検のチェック項目に関する記事はこちら↓

一条工務店の2年点検|実際に修理・交換した不具合項目について

コメントを書く